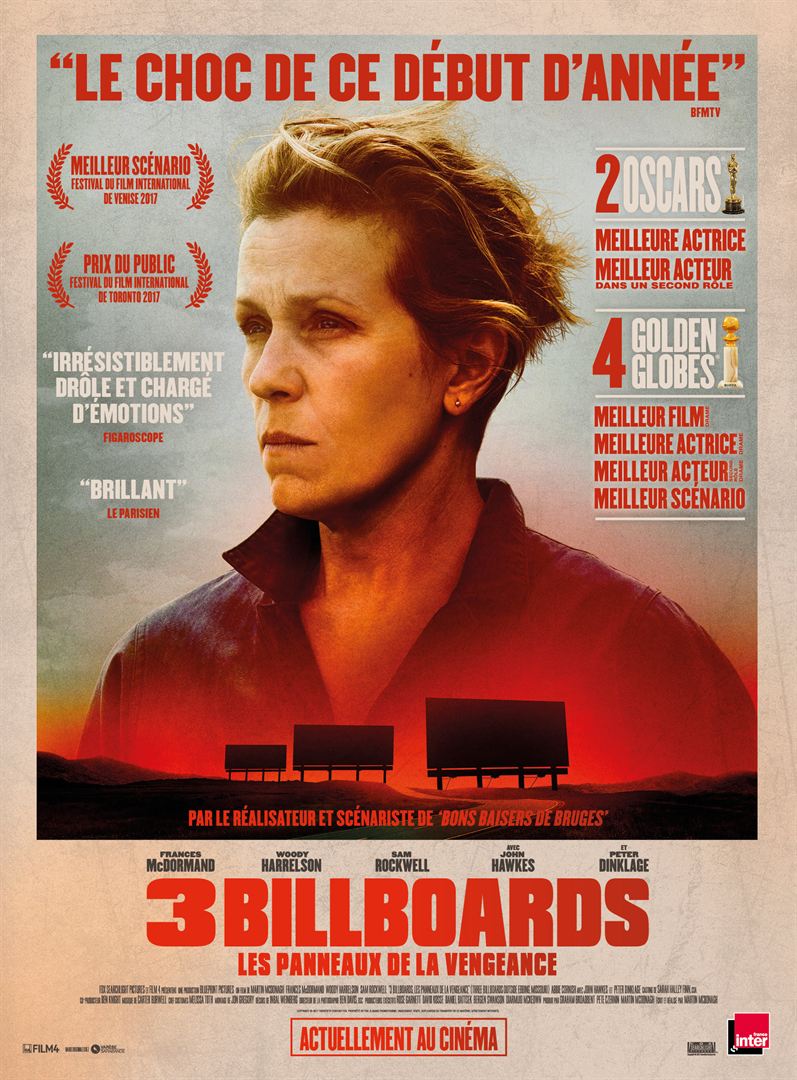

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Ses deux premiers longs-métrages ayant été des comédies d’action survoltées (Bons baisers de Bruges et 7 Psychopathes, deux films à l’esprit so british), il était difficile d’imaginer Martin McDonagh s’aventurer dans le domaine du drame psychologique et de la peinture du midwest américain. C’est pourtant la meilleure définition que l’on puisse donner à 3 Billboards, son troisième opus. En plus de s’être séparé de son acteur fétiche, Colin Farrell, McDonagh change donc radicalement de registre et oriente sa réalisation vers une mise en scène bien plus sobre, mais non moins maîtrisée. Le seul postulat de son scénario n’annonce aucunement un divertissement puisqu’il adopte le point de vue d’une femme qui souffre d’avoir perdu, quelques mois plus tôt, sa fille, victime d’un crime odieux. Cette femme, Mildred Hayes, magistralement interprétée par Frances McDormand, va essayer de relancer l’enquête sur le meurtre en interpellant la police, via des panneaux publicitaires. Ce seul point de départ pose les bases d’une longue interrogation sur la responsabilité de chacun face à un tel événement.

Contrairement à ce que nous vend le titre français du film, c’est moins la vengeance de cette mère éplorée que la question de la culpabilité qui est au cœur de ce récit passionnant. Sa culpabilité à elle, d’abord, puisque l’on comprend vite que sa vie est brisée, rongée par les regrets d’avoir pu être une mauvaise mère et d’avoir poussé sa fille vers le drame qui lui a coûté la vie. Mais aussi et surtout la culpabilité qu’elle impute à Bill Willoughby, le chef de la police locale de ne pas avancer dans ses recherches. Incarné par le toujours charismatique Woody Harrelson, ce chef de la police est un personnage très apprécié dans la ville, transformant le geste de Mildred en scandale public. La crispation qui en naît alors permet au Britannique McDonagh s’observer de près la place toute particulière que peuvent avoir les forces de l’ordre au sein de la société américaine pour mieux en vanter le caractère indispensable tout en dénonçant les pires travers.

Le personnage qui incarne le mieux l’ambiguïté du rapport des Américains à leur police est celui incarné par Sam Rockwell (qui, comme Harrelson, était déjà présent dans 7 Psychopathes), qui apparaît -dans un premier temps au moins- comme un individu particulièrement détestable. Une prestation si antipathique qu’elle rappelle son personnage de Wild Bill dans La Ligne Verte. Contrebalançant l’apparence bienveillance du chef Willoughby, la violence de ce redneck alcoolique et raciste semble donner raison aux torts que Mildred reproche à la police. Et pourtant, le récit s’interdit tout manichéisme facile, le comportement de cette mère courage étant lui aussi plus d’une fois moralement condamnable. Les rapports de force qui régissent ce thriller relèvent tous d’une sincérité loin des schémas scénaristiques artificiels classiques, ce qui en fait avant tout un mélodrame bouleversant et humain, au sein duquel les quelques touches d’humour noir sont parfaitement incorporées.

Le long métrage profite, en plus de son casting irréprochable et de son scénario intelligent, d’une magnifique bande-originale signée Carter Burwell. L’ambiance musicale qu’il accole à cette peinture de l’Amérique contemporaine en renforce plus encore le réalisme et le capital sympathie. La façon qu’a le film de bouleverser la notion de vengeance, pour mieux en remettre en question le bien-fondé, en fait une œuvre majeure, dans ce sens où elle prend à contre-pied une longue tradition de revenge movies. Depuis longtemps, le cinéma américain nous a appris que la violence est la meilleure arme pour rendre justice. Martin McDonagh en est moins convaincu et a trouvé là une façon magistrale pour nous faire partager ses doutes.